Heilfasten – alte Tradition oder moderner Gesundheitstrend?

- Jana Barth

- 4. Feb. 2025

- 4 Min. Lesezeit

Heilfasten begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden. Schon in vielen Religionen und Kulturen spielte zeitweiser Nahrungsverzicht eine wichtige Rolle: ob als spirituelle Reinigung, als Form der Selbstdisziplin oder als gesundheitlicher Impuls. Doch was sagt die moderne Wissenschaft dazu – und ist Fasten wirklich gesund?

Ein Blick in die Geschichte

Religiöse Wurzeln: Im Christentum, Islam, Buddhismus oder Hinduismus gibt es lange Fastentraditionen. Ramadan, Fastenzeit oder Klosterfasten zeigen, dass Verzicht auf Nahrung tief in spirituellen Praktiken verankert ist.

Kurmedizin: Der deutsche Arzt Otto Buchinger entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts das sogenannte „Buchinger-Heilfasten“ – ein ärztlich begleitetes Fastenprogramm, das bis heute in Kliniken angewendet wird.

Funfact: Der amerikanische Arzt John Harvey Kellogg (ja, der Cornflakes-Kellogg) war ein Befürworter von Diäten, Fastenkuren und Darmspülungen – auch wenn seine Methoden teilweise sehr exzentrisch waren.

Was passiert im Körper beim Fasten?

Umstellung des Stoffwechsels: Nach 12–24 Stunden Fasten sinkt der Blutzuckerspiegel, und der Körper greift stärker auf Fettreserven zurück.

Autophagie: 2016 erhielt der Japaner Yoshinori Ōsumi den Nobelpreis für die Erforschung dieses Prozesses. Autophagie bedeutet, dass Zellen beschädigte Bestandteile „recyceln“ – quasi eine Zellreinigung. Fasten kann diese Prozesse anregen.

Phagozytose: Auch unser Immunsystem reagiert – bestimmte Immunzellen (Phagozyten) werden beim Fasten aktiver, was möglicherweise die Abwehrkräfte stärkt.

Heilfasten – Pro & Contra

Pro:

Entlastung für Verdauung und Stoffwechsel

Förderung von Achtsamkeit und Essbewusstsein

Autophagie & mögliche positive Effekte auf das Immunsystem

Subjektives Gefühl von „Leichtigkeit“ und mentaler Klarheit

Contra:

Nicht für alle geeignet (z. B. Schwangere, Menschen mit Essstörungen, Vorerkrankungen)

Risiko von Mangelerscheinungen bei zu langem oder unsachgemäßem Fasten

Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Kreislaufprobleme zu Beginn

Nicht zur Gewichtsreduktion geeignet: Oft nur kurzfristige Gewichtsabnahme – ohne Umstellung der Ernährung kein nachhaltiger Effekt und Gefahr des Jojo-Effekts wird begünstigt

Wie funktioniert klassisches Heilfasten? — Kurz & Praxisnah

Grundidee:

Heilfasten bedeutet für eine begrenzte Zeit bewussten Verzicht auf feste Nahrung, verbunden mit einer gezielten Flüssigkeitszufuhr (Wasser, Tee, Gemüsebrühe / verdünnte Säfte) und Ruhe. Ziel ist Entlastung des Verdauungssystems, Anregung von Stoffwechsel- und Reparaturprozessen (z. B. Autophagie) sowie eine bewusste Körper- und Geisteswahrnehmung.

Ablauf in vier Phasen

Vorbereitung (Entlastungs-/Vorbereitungsphase, 1–3 Tage)

Leichte, pflanzenbetonte Kost (Gemüse, Obst, wenig Getreide, kein Alkohol, wenig Kaffee, weniger Zucker und Fett).

Ziel: Verdauung entlasten, Körper an Umstellung gewöhnen.

Praktisch: kleinerer Teller, öfter trinken, frische Lebensmittelauswahl.

Fastenphase (Hauptphase, typ. 3–14 Tage je nach Kurform)

Verzicht auf feste Nahrung. Erlaubt sind: reichlich Wasser, Kräutertees, verdünnte Gemüsebrühe und bei manchen Leitlinien frisch gepresste Obst-/Gemüsesäfte (in begrenzter Menge) oder klare Brühen.

Ruhe, moderates Spazierengehen, leichte Mobilitätsübungen, ggf. begleitende Gruppenprogramme / ärztliche Visiten.

Ziel: Stoffwechselumstellung, möglicher Anstoß von Autophagie/Regenerationsprozessen, Wahrnehmung von Hunger/sättigungsmechanismen.

Aufbautage / Wiedereinführung (2–4 Tage)

Sehr wichtig: schrittweise Rückkehr zur normalen Kost.

Erst langsam mit leicht verdaulichen Speisen beginnen (Obst, gedünstetes Gemüse, Suppen), dann allmählich Vollkost einführen.

Zu schnelles „Wiederanfressen“ kann Magen-Darm-Beschwerden oder Kreislaufprobleme verursachen.

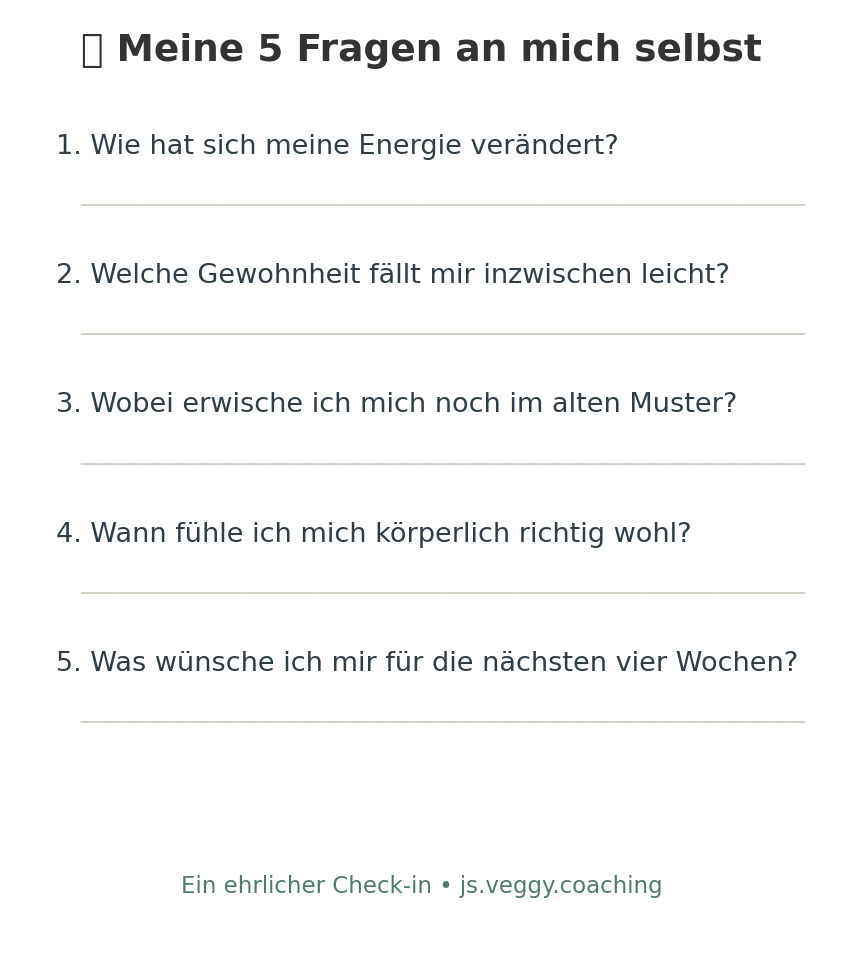

Nachsorge / Integration

Reflexion: Was hat gutgetan? Welche Gewohnheiten möchtest du behalten (z.B. mehr Gemüse, weniger Snacks, regelmäßiges Trinken)?

Kontinuierliche, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Check-ups beim Hausarzt.

Typische Elemente & Varianten

Buchinger-Fasten: ärztlich begleitete, klassische Kurform mit Brühe/Tees, moderatem Bewegungspensum und gezielter Entlastung.

Saft-/Obstfasten: kurzfristige Kur mit frisch gepressten Säften als Kalorienquelle.

Intermittierendes/Intervallfasten (z. B. 16:8): tägliche Zeitfenster mit/ohne Essen — leichter in den Alltag integrierbar, keine lange „Fastenwoche“.

Wichtig: Unterschied zwischen therapeutisch begleitetem Heilfasten und populären Diättrends — Begleitung und Indikationsstellung macht den Unterschied.

Sicherheit & Kontraindikationen (Kurzübersicht)

Nicht geeignet ohne ärztliche Rücksprache bei:

Schwangerschaft / Stillzeit,

aktiven Essstörungen,

unbehandeltem Diabetes Typ 1,

schweren chronischen Erkrankungen (z. B. fortgeschrittene Herz- oder Niereninsuffizienz) — und generell bei Unsicherheit.

Immer empfehlenswert: Vor Beginn mit dem Hausarzt sprechen, bei längeren Kuren ärztliche Begleitung suchen, bei Schwindel, Herzrasen, Ohnmachtsgefühlen abbrechen und medizinische Hilfe holen.

Praktischer Tages-Ablauf (Beispiel, verkürzt)

Morgens: Glas Wasser, später Kräuter- oder Fencheltee.

Vormittags: leichte Bewegung (Spaziergang), Ruhephasen.

Mittags: klare Gemüsebrühe oder verdünnter Saft (je nach Fastenprotokoll).

Nachmittags: Tee, evtl. Ruhe/Entspannung.

Abends: leichte Brühe, früh schlafen gehen.

(Die genaue Zusammensetzung richtet sich nach gewählter Fastenart und ärztlicher Empfehlung.)

Fasten kann wertvoll sein — als bewusster Reset, als spirituelle Praxis oder als medizinisch indizierte Kur. Gleichzeitig ist es kein Allheilmittel: Hör auf deinen Körper, bleib verantwortungsvoll, und kombiniere Fastenerfahrung mit einer langfristigen, ausgewogenen Ernährungsweise (am besten pflanzenreich zur Prävention). Regelmäßige ärztliche Checks sind sinnvoll.

Intervallfasten – die moderne Variante

Das Intervallfasten (z. B. 16:8 – 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen) ist aktuell besonders beliebt.

Vorteile: leichter in den Alltag zu integrieren, keine langen Fastenzeiten, weniger Risiko für Nährstoffmangel.

Studien deuten darauf hin, dass Intervallfasten den Blutzucker stabilisieren und die Fettverbrennung fördern kann.

Fasten in der Menschheitsgeschichte

Bevor es Ackerbau, Kühltruhen und Supermärkte gab, war Nahrungsverzicht kein Lifestyle, sondern Normalität. Menschen lebten von dem, was gerade verfügbar war – Jagd, Sammeln, saisonale Schwankungen.

Genau deshalb ist es ein Irrglaube, dass z. B. die Paleo-Diät automatisch „artgerechter“ sei. Auch in der Steinzeit war die Ernährung stark regional, variabel und keineswegs einseitig.

Und nun? Heilfasten – alte Tradition oder moderner Gesundheitstrend?

Fazit: Auf den Körper hören

Fasten kann positive Effekte haben – ob als Heilfasten, Intervallfasten oder spirituelle Praxis. Aber:

Nicht jede Methode passt für jeden

Medizinische Begleitung (Hausarzt, regelmäßige Check-Ups) ist sinnvoll, gerade bei längeren Fastenkuren

Entscheidend bleibt eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung – am besten auf pflanzlicher Grundlage, wie es auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) als präventiv gesundheitsfördernd empfiehlt

Letztlich gilt: Hör auf deinen Körper. Wenn dir Fasten guttut – wunderbar. Wenn nicht, ist eine bewusste Ernährung im Alltag genauso wichtig und wertvoll.

Kommentare